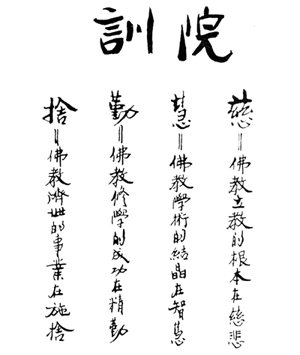

佛法博大精微,勝義重重,難以窮其底蘊。本院為示辦學宗旨,謹擇慈、慧、勤、捨四字為院訓,藉以勗勉諸生,俾知準則,有所遵循。

佛法博大精微,勝義重重,難以窮其底蘊。本院為示辦學宗旨,謹擇慈、慧、勤、捨四字為院訓,藉以勗勉諸生,俾知準則,有所遵循。

「慈」佛教立教之根本在慈悲:佛陀自菩提樹下朗然大覺,哀愍迷情,創立佛教,其根根起於慈悲之一念;故凡所作為,皆不離慈悲,離去慈悲,即非佛教,菩薩低眉,固屬於慈,金剛怒目,亦不離慈,蓋作法雖非一致,而度人之用心無有異也。華嚴經說:「忘失菩提心,修諸善法,皆成魔業」。此菩提心,即大慈悲心,故學佛之人如傷其慈,即失其本;雖佛教為明辨是非,不廢諍論呵斥之事,然皆以慈悲出之,不由瞋恨,與世法之由瞋恨而諍論,由諍論而動武,全異其趣。佛教在教史上,從無流血戰鬥,皆由慈悲以固和平之本,有以致之。

佛教主張慈悲平等,普愛眾生,不別冤親,無所適莫,較儒學之仁民愛物,過無不及;蓋其運無緣大慈,起同體大悲,定不殺生戒以踐覆之,則雖儒學之仁愛,亦有所不逮。今日戰禍頻仍,烽煙遍地,生靈塗炭,民不聊生,惟有推行佛教之戒殺護生,慈悲和平之教義,世界才有真正和樂之可能。吾人學佛,自宜於此多加注意與認識,故引以為訓。慈悲之訓釋,為「慈能與樂,悲能拔苦」;但能慈視眾生,必具同體之悲,且慈意和悅,悲易誤為傷感消極之詞,故取慈為訓,亦已含攝悲之意義。

「慧」佛教學術之結晶在於智慧:佛陀之證悟在智慧,佛教三藏十二分教,莫不詮表于智慧,故離慈悲固無佛教之可言,離智慧則佛教亦等於無靈魂之軀殼。是知佛陀尊為「大覺智人」,佛教實為一大智慧之結晶体,開示人生迷惘莫善於佛教,破除迷信亦莫善於佛教;惟佛教之智慧乃由修養戒定而內發,所知無限,不同世俗之學問知識由授受而外入,所知有限。且世俗學問之知識,善惡參半,如人為文,為好文能益人,為壞文亦能害人,不如學佛之智慧,乃由修養之過程,轉妄識而成真智,清淨無染,入於正道,有百利而無一害也。

智之與慧,似同亦異,合說則同,分釋則異;智有照理之作用,慧有解理之功能;決斷事理是智的力量,簡擇諸法是慧之特性;知世諦是智之工夫,悟勝義是慧之契入;或明徹妙有為智,契悟真空為慧。故維摩經說:「知眾生心念如應說法,起于智業;不取不捨,入一相門,起於慧業」。入一相門即不二法門,乃般若無分別智所起之平等大慧,為佛法最高之昇華。學佛之目標,即為求得此慧,故以慧為訓,實亦攝于智也。

又智慧之功能在明辨是非,分別邪正。是非明則真偽判,邪正分則知見真。楞嚴經說:「因地不真,果招迂曲」;故此一慧字,為人生明道之鑰,學者立學之本,可攝普通校訓之明敏等訓詞。

「勤」佛教修學之成功在精進:精進即勤之異名,亦包括勇猛,無畏等詞。精而不雜,進而不退,心志專一,學業始成。遺教經說:「制心一處,無事不辦」,皆由精進而來。學菩薩法,修行布施、持戒、忍辱等六度萬行,莫不從精勤力學、耐勞忍苦而致果。此較儒家之「業精於勤荒於嬉」,更為逼緊。故青年在修學時期,尤須注意六度中之精進度,能精進才能忍怨勞,奮發自強,學抵于成;否則懈怠懶散,因循苟且,虛度韶華,終無所獲矣。

佛陀昔在祗園,見諸學者身心懈怠,不勤于道,乃告阿難曰:夫懈怠者,眾行之累。居家懈怠,則衣食不供,產業不舉;出家懈怠則道業不進,難以出離生死之苦。菩薩廣修六度,嚴土熟生,皆由精進得來(見菩薩本行經)。故本院諸生宜以勤為訓。況勤能補拙,古有明誨,而佛徒之愚拙者由勤而獲成就者,不知凡幾。如阿那律之懶散,羅侯羅之放逸,周利槃陀之愚蠢,佛陀勖以精勤,皆獲成功。且由精勤,可發毅力,此毅力亦為建立事業不可缺少之要素,能在學習時期養成毅力,發為積極救世之精神,方合勤訓之旨。

「捨」佛教濟世之事業在施捨:佛教以慈悲為本,方便為門,根據慈悲之本旨,作種種覺世牖民之事業,發揚福利社會之精神。捨是施捨,即施即捨,為理六度之布施度。六度首重布施,正顯佛教之精神,積極重於消極,楞嚴經所謂「自未度而先度人,菩薩發心」。施捨有三;以財物濟人貧乏曰財施;以佛法開人慧解曰法施;以力量助人離佈曰無畏施。菩薩行施,心無所住,不為功利,不圖酬報,但求盡其義務;且冤親等施,無所適莫,普度一切,方達大捨之精神,而成大施之事業。人生為我,性多吝嗇,故佛教重以布施度慳貪,不但捨去物質上之慳貪,更且捨去精神上之愛見,即在「看破」與「放下」,看破則財物不慳,放下則愛見捨離。昔有梵志持花敬獻于佛,佛令放下,梵志即放下左手之花。再令放下,即放下右手之花。三令放下,梵志愕然,不知所措,蓋手中已無花,還放下個什麼?殊不知形相上之花已放下,而精神上的愛見之花尚未放下,仍為人生一大癥結。故此以捨為訓,學者不但應捨物質之財物,更要捨離精神之愛見我執,則相處為學,砥礪切磋,了要障礙矣。 大日經謂佛法以菩提心為因,大悲為根本,方便為究竟。菩提屬于慧,大悲屬于慈,方便屬于捨,而精勤則貫徹根本與方便;蓋自利之根本修養,與夫利他之方便事業,胥有賴于精勤而完成。是則本院取慈慧勤捨以為訓,不亦宜乎!